前不久,在第八届尼山世界文明论坛上,举办了中华儒学经典著作集成《儒典》新书发布会,并向中共中央党校、国家版本馆、国家图书馆以及北京大学、清华大学等18个单位赠书,引起各方面广泛关注。随后,《儒典》亮相“奋进新时代”主题成就展,入选《2021—2035年国家古籍工作规划》……,一部学术研究大型丛书的问世,为何受到如此重视?背后的原因在于,中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,已经成为我国文化战略,是增强文化自信的普遍共识。这项工作要踏踏实实高质量推进,需要关注优秀传统文化的精细梳理。中华优秀传统文化主要保存于古籍中。中国古籍汗牛充栋,但中华优秀传统文化的核心部分仍以儒家经典蕴含丰富、系统而原始。所以首先应关注儒家经典。

《儒典》是全面反映儒家典籍权威注释、儒学人物言行及传承历史的集成性大典,共1816册4789卷,共其突出特色可概括为:内容的系统性、学术的权威性、版本的原始性、装帧的民族性,是中华优秀传统文化的精华所在,是创造性转化、创新性发展的文本根基,对赓续中华文脉,建设当代文明,具有特殊的意义。

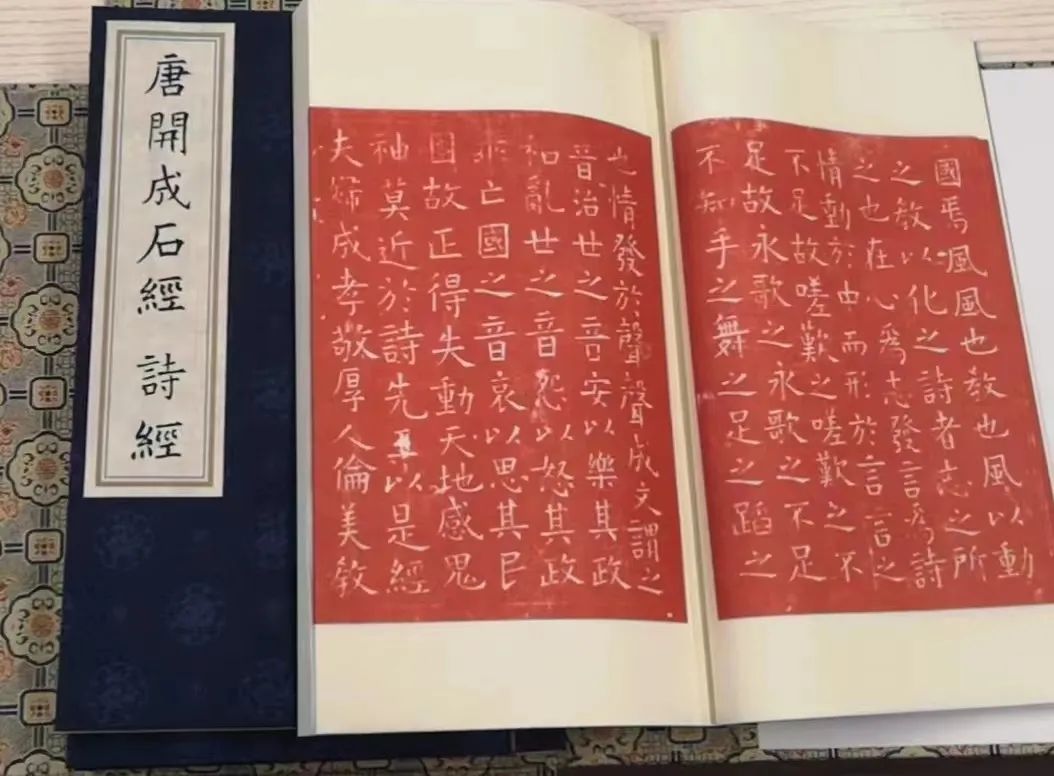

第一次影印真正的“唐石经”

儒家经典包括《周易》《尚书》《毛诗》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋榖梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》,都是孔子及儒家后学整理传授注释的,是一个完整的体系。历代对儒家典籍的注释、传写、刊刻数量众多,绵延不断。但历经社会变迁、迭遭损失,保存下来比较系统完备的版本,以唐代刻于石碑上的《开成十二经》为最早。这套石经包括除《孟子》以外的全部十二部儒家经典,校勘精密,是后来各种版本的近源。这套“石本”存于西安碑林,文字基本清晰,但在明代中期嘉靖年间大地震,石碑有不少被震断,断口处文字剥落,受到损失。明代万历初年,西安府学、长安县学和咸宁县学的师生对损失的文字,用另外的小石进行了补刻,补刻的小石立在唐碑的旁边,供读者参考。补刻的方式是从现存碑上“集字”,因而小石上补刻的文字字体及大小与唐石经接近。长期以来,唐石经拓本的流传,以割裱成册为主,而割裱成册的本子又大都被好心的割裱者用万历补刻的小石拓片镶嵌完整了。这就造成传世的拓本,大都是唐代石本与明代石本的混合版本。一般读者无法区分,顾炎武等著名学者也不例外。国内曾先后有几家出版社影印过唐石经拓本,都是唐本与明本的混合本。《儒典》则采用山东省图书馆藏未经镶嵌的唐石经拓本(已割裱成册)影印,稍有残缺,则用日本京都大学全石拓本补全。这是第一次影印真正的“唐石经”,这对高质量研究儒家经典当然是很有价值的。

儒家经典的初始面貌,当然是没有注释的“白文本”。“唐石经”就是现存最早的、基本完整的、成套的儒家经典白文本。

系统性整理历代儒学最优良版本

儒家经典文字古老而深奥宋刻本周易注疏网,历代注释不断,成果累累。但古老而权威的注释久成定论,它们是:《毛诗》汉毛亨传、汉郑玄笺;《周礼》《仪礼》《礼记》汉郑玄注;《周易》魏王弼注;《尚书》题汉孔安国注;《左传》晋杜预注;《公羊传》汉何休注;《榖梁传》晋范宁注;《论语》魏何晏注;《孟子》汉赵岐注;《孝经》唐玄宗李隆基注;《尔雅》晋郭璞注。五代时期国子监刻《九经》,五代至北宋期间,成都刻石经、北宋国子监和南宋国子监刻《九经》以及宋代地方刻经书,大都以这些权威注本为准绳。这些“古注”的宋刻本流传极少,清代以来,陆续有影刻本、影印本,但都不系统。《儒典》则尽可能收集起来加以整理。

这些权威的“古注”,在宋代还根据需要产生了把唐代陆德明《经典释文》附入句下的“附释音本”,以余仁仲、王朋甫刻本为有名。这种“附释音本”又有加入“纂图重言重意互注”等内容的刻本,同样基本配套,影响深远。以往虽然有零星影印,但这两个系统的古本还没有系统的影印,《儒典》则根据学术界的最新研究进行了系统的收集整理。

在南北朝至隋朝,我国的经典解释出现了以详尽著称的体式——义疏。“义疏”也叫“疏”,也是一种注释,它除了解释经典的原文,还解释权威的“古注”。这些成果在唐代由朝廷命孔颖达等汇总纂修为《五经正义》,包括《周易正义》《尚书正义》《毛诗正义》《礼记正义》《春秋左传正义》。所谓“正义”也是“疏”,为了表示权威性,所以称“正义”。同时的礼学大师贾公彦修成了《周礼疏》《仪礼疏》。后代称这两位大师为“孔贾”。其他各经也都产生了“疏”,到南宋时期汇集为《十三经注疏》。《十三经注疏》与《二十四史》构成了我国古籍的核心部分,凝聚着中华优秀传统文化的骨干。1958年开始,经毛主席批示,周总理安排,中华书局开始组织我国权威专家校点整理《二十四史》,成为中华人民共和国古籍整理的代表性成果。《十三经注疏》的整理,则相对滞后,学术界正积极努力。

孔颖达、贾公彦等人纂修的疏,最初面貌是不包含经文、古注的独立的疏文文本,叫“单疏本”。北宋国子监、南宋国子监先后刻印,流传到今天的已十分稀少。《周易》宋刻单疏本在中国国家图书馆,《尚书》宋刻单疏本在日本宫内厅书陵部,《毛诗》宋刻单疏本在日本大阪杏雨书屋,《周礼》单疏本(旧抄本)在日本京都大学宋刻本周易注疏网,《仪礼》单疏本(影宋抄)在中国国家图书馆,《礼记》宋刻单疏残卷在日本身延山久远寺,《春秋左传》单疏本(旧抄本)在日本宫内厅书陵部,《公羊传》单疏本(旧抄本)在日本名古屋蓬左文库,《榖梁传》单疏本残卷(旧抄本)在北京大学及国家图书馆,《尔雅》宋刻单疏本在中国国家图书馆(日本另有一部)。这些“单疏本”具有很高的学术价值,同样也没有经过系统的影印,《儒典》则进行了系统的收集整理。

宋代的文献整理、刊印,有一个特色,就是“集成”。在南宋初年,今天的浙江绍兴有个机构“两浙东路茶盐司”,把“单疏本”“古注本”合起来,编辑刻印了著名的“八行注疏本”。这个八行注疏本质量较高,传世也极为稀少了。《周易注疏》宋刊八行本(陆游之子陆子遹圈读)在日本足利学校;《尚书正义》宋刊八行本,日本足利学校藏一部,中国国家图书馆藏一部;《周礼疏》宋刊八行本,一藏中国国家图书馆,一藏台北故宫博物院;《礼记正义》八行本,一藏中国国家图书馆,一藏日本足利学校;《春秋左传正义》宋刊八行本(绍兴府刻印)藏中国国家图书馆;《论语注疏解经》宋刊八行本,存世三部,均只有后半部十卷(上图、重庆、台北故宫博物院);《孟子注疏解经》宋刊八行本藏台北故宫。宋刊八行本诸经注疏合刻,陆续有影印,《儒典》则进行了系统性整理。

南宋另一次“集成”性编纂刻印儒家经典的经文、古注、陆德明释文、孔颖达疏文“四合一”的注疏本,是刘叔刚等刻印的“宋十行本”。存世的《附释音毛诗注疏》在日本足利学校;《附释音春秋左传注疏》两部,一部在日本足利学校,一部分藏中国国家图书馆、台北故宫博物院;《监本附音春秋穀梁注疏》在中国国家图书馆。另有《附释音礼记注疏》宋刊本失传,今存乾隆间和珅翻刻本;《附释文尚书注疏》宋刻九行本,在台湾故宫博物院,与十行本内容结构相同。《儒典》予以系统性收集。

历史上具有“系统”的儒家经典注释还有宋元时期朱熹等人注释的《五经四书》,明代永乐年间官修的《五经大全》《四书大全》,清代康熙至乾隆间官修的《御纂七经》,清代独具特色的“十三经清人注疏”,《儒典》也全部进行了系统性整理。

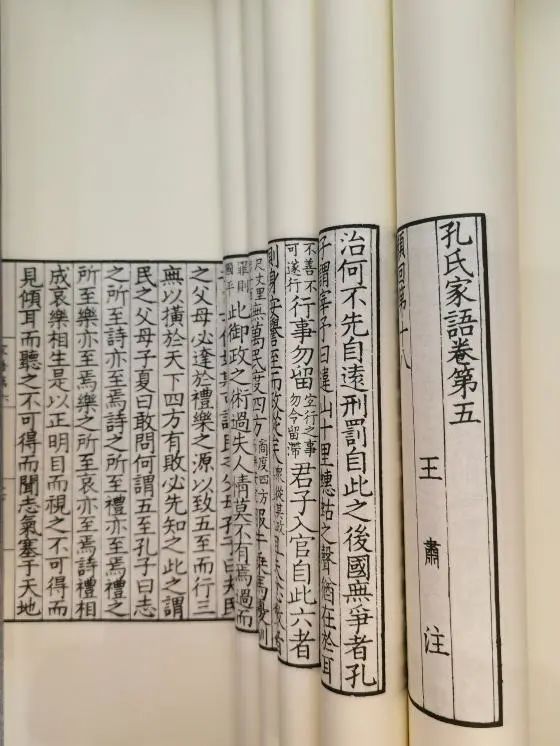

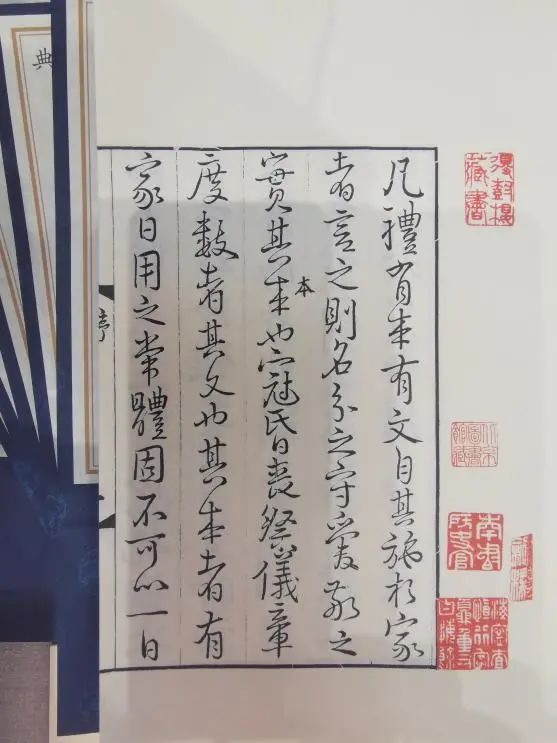

儒家经典之外,还有《荀子》《春秋繁露》《颜氏家训》《二程语录》《朱子语类》《传习录》等历代大儒名著,反映了儒学传承创新、渊远流长。孔子后裔及历代大儒的传记历史则有《孔氏祖庭广记》《阙里文献考》《伊洛渊源录》《宋元学案》《明儒学案》《清儒学案》进行了详尽而全面的记载。这些反映儒学传承发展的史料文献,《儒典》列为“义理典”“志传典”予以系统整理。从而在原典、注释、新创、史传方面形成了全方位立体化的儒家典籍的完整体系。

中国是文化大国、典籍大国,又是造纸术、印刷术的发明国。如何使中国的造纸术、印刷术在二十一世纪焕发光彩呢?《儒典》选择了优质宣纸,对唐代石经拓本、宋元刻本进行高水平影印,展示了中国典籍文化的最新水平。

坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌,是党的二十大提出的重要使命。打造中华儒学经典著作集成《儒典》,就是我们响应号召的具体践行,我们也有责任,进一步用好《儒典》,使之发挥更大作用。